会社の成長方法。創業から7年目には次の新規事業を創造すること。その理由とは

会社の寿命は10年の時代。会社の成長に必要なこととは?成長する会社と衰退する会社の差は、どこで出来るのか?考えてみました。それは能力の差ではないかもしれません。

人がスキルを学んでプロと言われるまで、10,000時間必要と言われます。

それは、個人が一日2.7時間学んだとすると10年という時間になります。

これを、会社の創業からたどる道のりに当てはめて考えてみました。

起業し、一日10時間営業をして、週に1回だけ休んだとすると、だいたい3年と少しになります。

10時間×(365日-52日休日)=3,130時間

10,000時間/3,130時間=3.19年

会社も起業してから、プロとして市場に認知されるまで、約3年かかるという事です。

これは、自身の経験的にも近いものはあります。

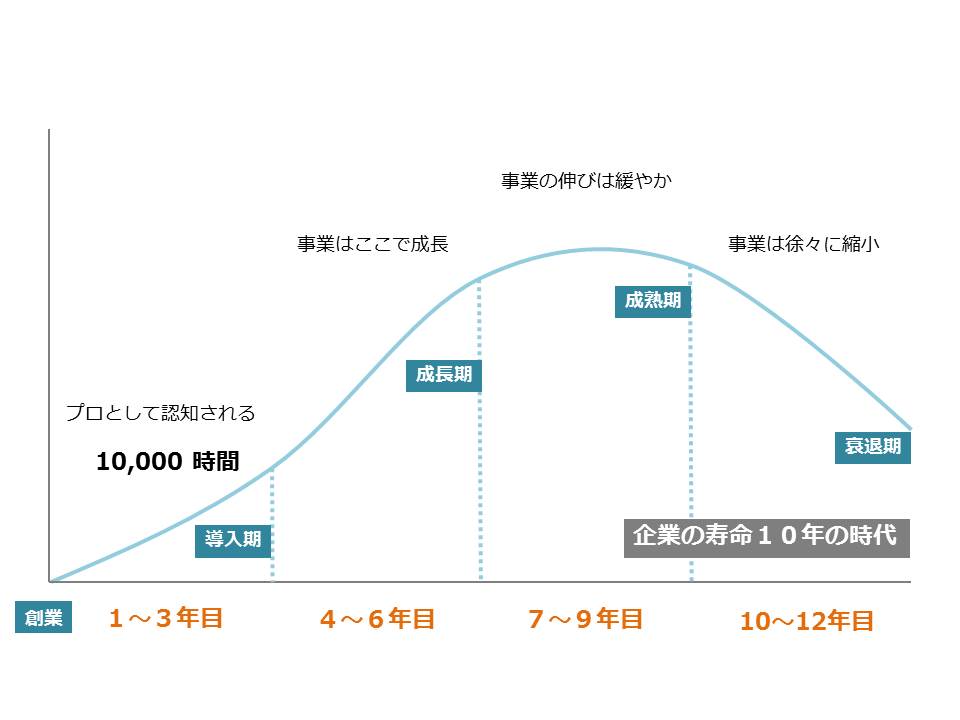

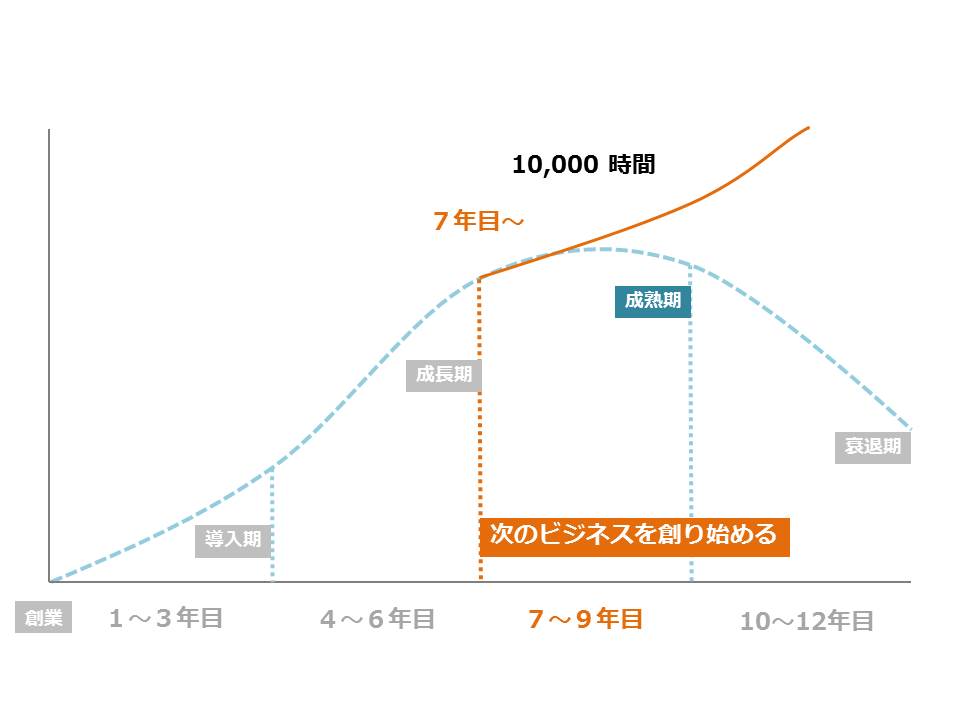

ここからが、本題なのですが、PLC (プロダクト・ライフ・サイクル) に、この数字を当てはめて考えてみます。

PLCは、「導入期」→「成長期」→「成熟期」→「衰退期」というサイクルを辿るわけですが、これに、先ほどの3年を当てはめます。

導入期は、0〜3年目。ここでプロとして認知される。

成長期は、4年目〜6年目。事業はここで成長する。

成熟期は、7年目〜9年目。安定するが事業の伸びは、なくなります。

衰退期は、10年目〜12年目。事業は徐々に縮小していきます。

となるわけです。

成長しない事業には人材も集まりませんし、また人もマンネリ化して育ちません。

次に、会社の倒産率を考えます。会社の寿命が10年といわれる時代です。(正確には事業の寿命でしょうか。)

5年目で60%が倒産。10年で80%が倒産といわれています。

この数字も、自身の経験上近いものはあると思います。とくに会社(事業)の寿命が、10年前後という数字は実感があります。

ここからで、考えてみたい事が、5年目で60%の倒産とは、創業時である「導入期」は頑張って、ある程度成長起動にのってきた「成長期」で気を抜いて潰れる。

10年目には80%という倒産は、事業が「衰退期」に入っているのに、創業時のままの業態から進化してない。

というようなケースが多いのではないかなと思います。

特に、「衰退期」の創業時のままの業態から進化してない。というケースは非常に多いと感じます。

旧態依然といわれるものです。

そこで、創業から7年目の「成熟期」に入った経営者の方は、そのタイミングで、次の成長事業を構想し、まずはテストマーケティングからでも、小さくチャレンジをするということを私はオススメします。

会社の成長と存続する会社創りには、何が大事かという仮説ですが、「成熟期」に入った7年目に、次のビジネスを創り始めるという事です。

そのビジネスが、事業化できるは3年後。ちょうど、「衰退期」に入ったときには、事業転換の準備が出来ているということです。

そこから、会社として次の成長の波を作れる。

コンサルティングで、様々な経営者と話すことも多いのですが、そこで感じることは、人って飽きるですよ。社長でも。

人間ですから。

それが、だいたい5年目とかに初めの波がくる。社長としてはそこで、創業時の刺激がなくなったり、軌道にのると創業時の苦労があるので、少し楽したいと思ったり。

いろいろと思いが出てくる時期だと思うんですよね。私も、創業メンバーとして4回。経営者としては2回の経験がありますが、傍からみると凄くわかります。

また、次を創ろうにも、人材やノウハウ的に出来ないといった場合もあると思います。

事業が成長して、安定してきた時に、遊びに走るか。または、次の事業の構想に走るか。

これが、会社の未来を左右するんだなと思います。

創業時も、成熟期でも、経営者の仕事は、仕事を創ることです。

アイノートでは、中小企業の事業成長のお手伝いを行っております。

コンサル+アウトソーシングで、柔軟にスピーディーに成長戦略への取組を実現します。

・3年後の事業成長をつくります。新規事業の立上げをサポート

http://inote.co.jp/new-business-consulting/

・WEBマーケティングをアウトソーシングで、コストを抑えて戦力アップ。

http://inote.co.jp/web-consulting/

・コンテンツマーケティングでブランド力の強化。

↓ この記事が「いいね」と思ったらシェアしてくださいね。